「警備員の仕事に興味があるけど、自分にもできるのかな?」

「体力がないと無理?資格は必要?」

そんな疑問を持つ方に向けて、この記事では警備員の仕事内容から種類、将来性、未経験者が始める方法までをわかりやすく解説します。

目次

警備員とは?【初心者にもわかりやすく解説】

警備員とは、人々の命や財産、そして施設の安全を守るために配置される職業です。

皆さんは、ビルの出入口や道路工事の現場、イベント会場などで、制服姿の警備員を見かけたことはありませんか?

実は、そうした場所の「安全」を日々支えているのが、まさに警備員の仕事なのです。

では、警備員は具体的にどのような業務を行っているのでしょうか?

一般的には、以下のような現場で活躍しています。

- ビルや商業施設での監視・巡回

- 工事現場での交通整理

- イベント会場での人流誘導・雑踏管理

いずれの現場でも、危険の未然防止や、緊急時の初期対応といった重要な役割を担っています。

「警備の仕事って、ただ立ってるだけでしょ?」

そんなふうに思われることもありますが、実際にはそうではありません。

日本では「警備業法」という法律により、警備員の業務内容や就業ルールが厳しく定められています。

そのため、現場に出る前には専門的な教育や研修(法定研修)を受ける必要があり、高い責任感と判断力が求められる職種です。

さらに、警備業界は景気の波に強く、建設業・商業施設・医療機関など多様な業種から安定した需要があります。

警備員の主な仕事内容とは?

近年、年齢や経験を問わず多くの方が警備員として働いています。警備業は、社会の安全を支える重要な役割を果たしており、その需要は今後も安定して続くと考えられています。

これから警備業界にチャレンジする方はもちろん、業種選びで迷っている方にも参考になる仕事内容や種類、働くうえでのポイントを詳しく解説します。

施設警備とは

施設警備は、ビルやショッピングモール、オフィスなどの建物を守る業務です。主に防犯カメラの監視や巡回、出入口での来訪者チェックを行います。

詳しい施設警備の内容を知りたい方はこちらをご覧ください。

交通誘導警備とは

交通誘導警備は、建設現場や道路工事現場などで、車両や歩行者の安全な通行を確保する業務です。車線規制や工事車両の誘導、歩道通行者への声かけなど、安全確保のための判断力と注意力が求められます。

特に交通誘導警備の仕事が気になる場合、リアルな現場実態をまとめた記事も参考にしてください。

イベント警備とは

イベント会場やコンサートなど、多くの人が集まる場所での雑踏警備は、混雑を防ぎ、安全を確保するのが目的です。

詳しい施設警備の仕事内容を知りたい方はこちらもご覧ください。

業務内容や「きつい」と感じる点について詳細に説明したこちらの記事もぜひご覧ください。

業種別に警備員の仕事を見つけて稼ぎたいと思った方は、こちらから仕事を探してみてください。

各業種のメリット・デメリット

警備業務は、配属される現場によって業務内容や求められるスキルが大きく異なります。

ここでは代表的な3業種(施設警備・交通誘導警備・イベント警備)について、それぞれのメリット・デメリットを紹介します。

施設警備のメリット・デメリット

- メリット:

屋内勤務が中心となるため、天候や気温の影響を受けずに働けます。空調の整った環境で、体力に自信がない方や中高年層にも人気です。また、比較的安定したシフトで、生活との両立もしやすいのも特長です。 - デメリット:

巡回やモニター監視などの業務は繰り返しが多く、単調に感じることも。また、24時間稼働の施設では夜勤が発生する場合もあります。

👉 安定した環境で落ち着いて働きたい方には、最適な職種です!

交通誘導警備のメリット・デメリット

- メリット:

資格取得によって手当がつき、日給が高めな現場も多数。短期でしっかり稼ぎたい方や、未経験から始めたい方にも入りやすい職種です。 - デメリット:

屋外勤務が基本のため、暑さや寒さ、雨風など天候に左右されやすい点があります。また、交通量の多い場所では事故リスクや緊張感も伴います。

👉 近年では空調服や防寒グッズの支給など、働きやすさを考慮する会社も増えています!

イベント警備のメリット・デメリット

- メリット:

ライブやスポーツイベントなど、非日常的な空間での勤務が魅力です。来場者とのやりとりやチームでの連携もあり、人との関わりが好きな方に向いています。 - デメリット:

来場者が多い現場での長時間の立ち仕事は体力を使います。また、イベント開催は土日祝に集中することが多いため、休日勤務が中心になります。

👉 週末がメインのため、副業や学生アルバイトにもぴったりです!

このように、どの業種にも独自の特徴や適性があります。自分の体力、性格、生活リズム、キャリアプランに合わせて、最適な警備職種を選ぶことが重要です。

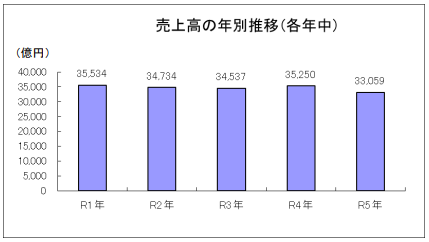

警備業界の市場と構造

日本の警備業界は現在、全国で約1万社以上、売上高は年間約3兆3,000億~3兆5,000億円とされ、非常に大きな市場規模を誇っています。

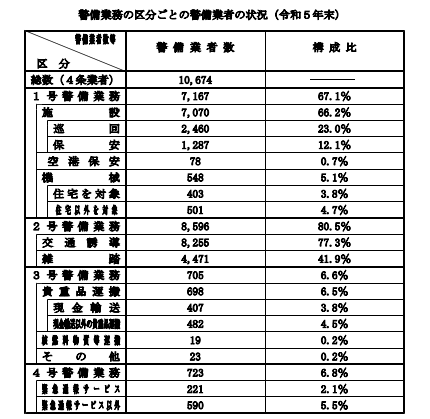

最新データ(令和5年・警察庁発表)

- 警備業者数:10,674社(前年比で増加)

- 年間売上高:約3兆3,060億円

このように、景気やコロナ禍の影響を受けにくく、堅調な成長を維持しているのが警備業界の特徴です。

大手と中小の構造的バランス

この業界は、以下のような構造が成り立っています。

- 大手3社(セコム・ALSOK・セントラル警備保障)

→ 全体売上の約1.6兆円以上を占める寡占的構造

- 中小企業(全国の90%以上)

→ 地方自治体や地域密着の需要を支え、柔軟な雇用や働き方を提供

つまり、大手は都市インフラや広域警備を担い、中小は地域社会を支えるという役割分担が成り立っており、両者が相互補完的に日本の警備体制を構成してると言えるでしょう。

今後の業界動向と課題

現在の警備業界では、以下のような変化や課題が顕在化しています。

- 業務の多様化

→ 防犯・機械警備・雑踏・イベント警備など、ニーズが広がっている

- 人手不足・高齢化

→ 採用強化と並行し、60代・70代の採用や副業ニーズにも対応

- 業界再編・M&Aの加速

→ 地方企業の合併、大手による傘下化などが進行中

これらの背景から、警備業界は単なる「警備」からサービス業・人材業・インフラ産業へと進化しつつあります。

(引用元)

・警察庁「令和5年 警備業の概況」

・警備メディア(https://www.keibi-baito.com/media/)

・セキュリティ企業公式サイト(ALSOK、セコムIR資料 ほか)

警備業界の実態と多様性

警備員の規模と雇用形態

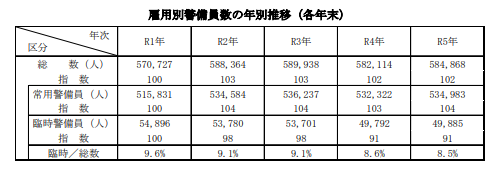

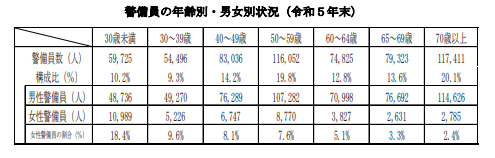

警察庁が発表した「令和5年における警備業の概況」によると、

2023年12月末時点の警備員数は約58万4,868人に上ります。

その内訳は以下のとおりです。

- 常用雇用(正社員・契約社員など):約53万5,000人(91.5%)

- 臨時雇用(アルバイト等):約4万9,900人(8.5%)

この比率からもわかるように、警備業界は正規雇用が中心の安定した職場環境が整っています。

日々の警備体制を維持するために、長期的に働ける人材の需要が高いことが特徴です。

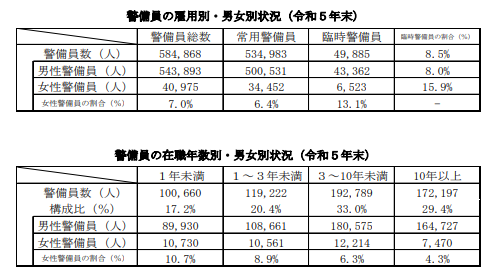

女性警備員の増加と現在の割合

かつては「男性中心」とされていた警備業界ですが、現在では女性警備員の活躍が増加傾向にあります。

- 女性警備員数: 約4万975人

- 全体に占める割合:7.0%(前年比増加)

特に以下のような業務では女性のニーズが高まっています。

- 商業施設での受付警備

- 駅構内やビル内での案内業務

- 病院などでの見守り・巡回業務

女性が活躍しやすい職場環境の整備が進んでおり、制服やシフト条件の柔軟化なども注目されています。

年齢構成と定年後の活躍

警備員の年齢構成を見ると、シニア層の活躍が際立っている業界であることがわかります。

- 30歳未満:約10%

- 50歳以上:約52%

このように、半数以上が50歳以上という年齢構成は、他業種に比べてもかなり特徴的です。

60代〜70代でも働ける職場が多く、以下のような背景から人気を集めています。

- ライフスタイルに合わせた勤務が可能(週2~OKなど)

- 無理のない業務内容(巡回・監視など)

- 社会参加・健康維持の手段として注目

特に定年後の再雇用先や、年金+αの収入源として選ばれるケースが増えています。

体力面に不安を感じるかもしれませんが、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が可能で、60代・70代でも勤務可能な現場も多く、健康維持につながると評価されています。

求人倍率の高さと人材不足の現実

警備業界は、他業種と比べて非常に高い求人倍率を維持しているのが現状です。

- 保安職の有効求人倍率:6〜7倍

- 他業種平均の4〜5倍の水準

この数値からも、慢性的な人手不足であることがうかがえます。

しかし裏を返せば、それだけ採用枠が広く、以下のような方でも採用されやすいというメリットがあります。

- 未経験者(研修制度完備)

- 高年齢者(健康状態が良ければOK)

- 女性(活躍分野の広がり)

今後も働き手の確保と多様化が進み、門戸がさらに広がる業界といえるでしょう。

やりがい・安心感を持つ理由

警備員のやりがいには、以下のようなものがあります。

- 社会に貢献している実感(防犯・安全維持)

- 働き方の選択肢が多く、私生活との両立が図りやすい

- 資格取得によるキャリア・収入向上が可能

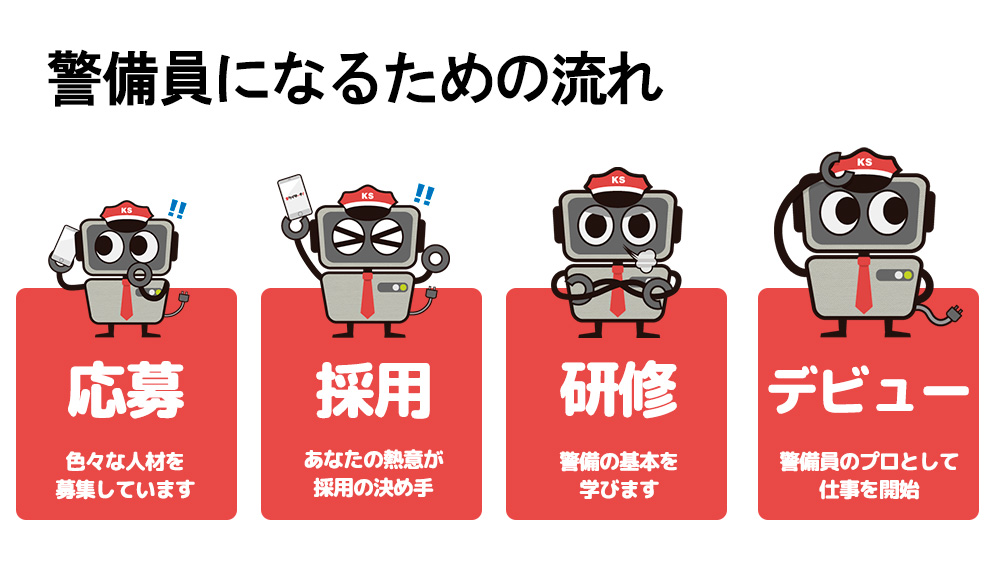

未経験から警備員になるためのステップ

警備員として働くには、まず「警備業法」に基づく法定研修(新任教育)を20時間以上受ける必要があります。警備業界では、未経験者の採用を積極的に行っており、基礎から学べる体制が整っています。

採用されやすい人物像とは?

企業側が求める人物像は以下の通りです。

- 真面目で責任感のある方

- 時間を守り、報連相ができる方

- 清潔感のある身だしなみができる方

警備業は信頼性が重視されるため、技術や経験以上に「人柄」が評価される業界といえるでしょう。

面接でアピールすべきポイント

未経験者が採用されやすくなるためには、以下の点をアピールすることが重要です。

- 早番・遅番など柔軟に対応できる勤務姿勢

- 規則やルールを守れる誠実さ

- 長期勤務を希望する意思

特に「研修で学び、成長したい」という姿勢は好印象です。

警備員に向いている人とは?

警備員に向いているのは、次のような特性を持つ方です。

落ち着いて行動できる人

トラブルや緊急事態に直面したとき、冷静に判断できる人は警備業に適しています。

責任感を持って仕事に取り組める人

人や財産を守るという大きな責任を背負う仕事なので、責任感のある方が重宝されます。

体力に自信がある人

特に交通誘導やイベント警備では、長時間の立ち仕事や移動が多くなるため、ある程度の体力が求められます。

警備員に関するよくある質問

未経験者やこれから警備業界に挑戦したい方が抱きがちなよくある質問にわかりやすくお答えします。

働き方・収入・年齢制限・シフト事情など、応募前に知っておきたいポイントをしっかり押さえておきましょう。

Q.警備員の平均的な収入はどのくらい?

業種や地域によって差はありますが、警備員の月収はおおむね20万〜25万円が相場です。日給制の現場では8,000〜12,000円程度が一般的で、夜勤や資格手当があるとさらに上乗せされます。交通誘導や有資格者向けの現場では、月収30万円以上も十分可能です。

Q.勤務地は選べますか?

多くの警備会社では勤務地や通勤時間の希望を考慮して配属先を決めてくれます。面接時に「自宅から近い現場を希望」「夜勤は避けたい」といった条件を伝えておくことで、ミスマッチを防ぐことができます。

Q.研修中も給与は支払われますか?

多くの警備会社では、法定研修(新任教育)期間中にも日当が支払われます。金額は企業によって異なりますが、1日あたり7,000〜10,000円前後が一般的です。研修に出ることで収入が得られる点も、未経験者にとっては始めやすいポイントです。

Q.副業として警備の仕事は可能ですか?

副業OKの警備会社も増えており、週1〜2日の勤務や、土日限定の現場なども豊富にあります。副業希望の方は面接時に希望シフトを明確に伝えることで、無理なく続けられるスケジュールを提案してもらえるケースが多いです。

Q.シフトの融通はききますか?

多くの現場では、自己申告制のシフト制度を採用しており、週1日~OKの会社もあります。家事や介護、学業、副業などと両立して働いている方も多く、自分の生活スタイルに合わせて勤務できるのが警備業の強みのひとつです。

↓さらに詳しく知りたい方はこちらもチェック↓

まとめ

警備員の仕事は、「安定性」「やりがい」「成長機会」が揃った職業です。「警備業法」に基づく丁寧な研修制度も充実しているので、未経験からでも始められ、年齢を問わず幅広い人材が活躍しています。

仕事内容や自分に合った働き方を理解し、あなたにぴったりの現場を見つけてみましょう。

今すぐ「警備員 求人一覧」をチェックして、第一歩を踏み出しましょう!